Asia-Pacific Region Intelligence Center

북한매체 "尹정부 저자세가 일본 독도강탈 부추겨" 맹비난 본문

북한 선전매체는 3일 일본 정부가 최근 한국 국립해양조사원의 독도 주변 해양조사를 문제 삼은 것과 관련, 윤석열 정부의 일본에 대한 '저자세'가 일본의 독도강탈 행위를 부추기고 있다고 비난했다.

북한 대외선전매체인 '우리민족끼리'는 이날 '누가 섬나라의 독도강탈 야욕을 부추기는가' 제하의 글에서 "취임하기가 바쁘게 섬나라에 머리를 조아리며 관계 개선을 구걸해온 윤석열 패들의 저자세는 기시다 패들로 하여금 지금이 바로 독도강탈에 가장 적절한 시기라고 쾌재를 올리게 했다"고 강변했다.

그러면서 "약자의 굴종에는 날강도의 오만이 뒤따른다"며 "윤석열 패들의 비굴한 행태가 지속될 5년 동안 일본의 강도적 행위는 계속 자행될 것"이라고 주장했다.

이 매체는 최근 국립해양조사원 소속 조사선의 독도 주변 해양조사에 대해 일본이 자국의 배타적경제수역(EEZ)에서 조사 활동을 벌였다고 주장한 것은 '적반하장'이라고 꼬집었다.

매체는 "마치 저들(일본)이 독도문제에서 피해자인 듯이 떠들어대는데 세상에 이렇듯 파렴치한 족속들도 있는가"라며 기시다 후미오(岸田文雄) 일본 총리를 가리켜 "기시다 패가 7월 참의원 선거를 앞두고 국내 유권자들을 자극해 승기를 잡고 나아가기 (위한 것)"이라고 비난했다.

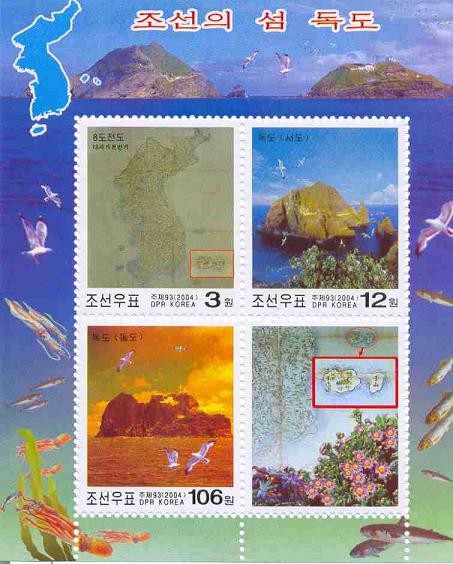

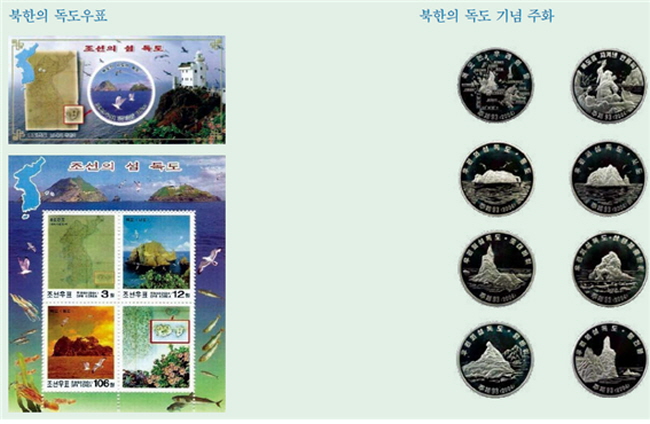

북한우표로 본 북한의 영토의식과 독도관점

북한은 1970년 초 김일성 교시를 통해 제시된 11년제 의무교육을 1975.9.1.일로 완성되였다고 선언하였고, 1977년 9월에는 ⟪사회주의 교육에 관한 테제⟫발표를 통해 교육사업에서의 새로운 전환을 실시하였으며, 2012년에는 기존의 11년제 의무교육을 ‘전반적 12년제 의무교육’으로 개편한다고 발표하였다.

교육이 사람들을 혁명화, 로동계급화 하며 지덕체를 겸비한 전면적으로 발전된 공산주의적 인간으로 발전시킬 수 있다고 주장하는 북한에서는 ‘영토교육’, 특히 ‘독도 교육’을 어떻게 가르치고 있는지를 북한 원천자료들을 통해 살펴보고자 한다.

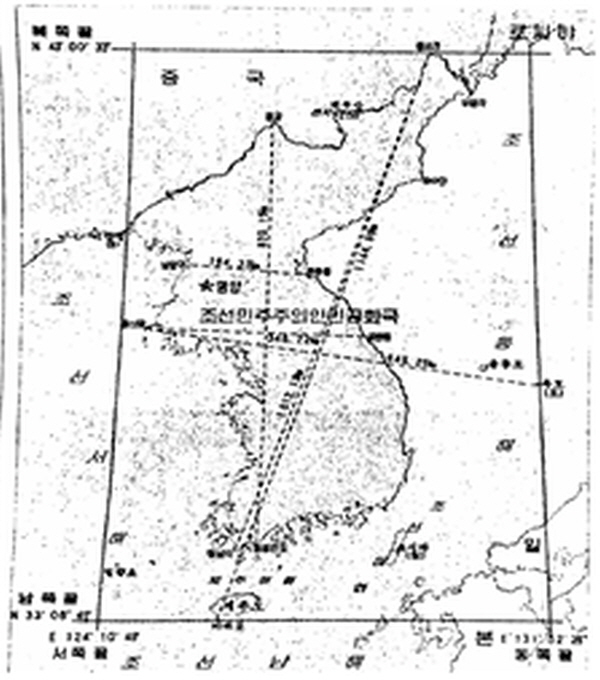

Ⅰ. 우리나라(북한)의 동,서,남,북에 끝은 어디인가?

독도는 조선동해 한가운데 위치한 우리나라의 동쪽 끝에 있는 섬으로, 동경 131〬 52'28", 북위 37〬 14'18"이다. 서쪽 끝은 평안북도 룡천군 비단섬으로 동경 124〬 10'45"이고 남쪽 끝은 제주도의 서남쪽에 위치한 마라도로 북위 33〬 07'40"이며 북쪽 끝은 함경북도 온성군 풍서리 북위 43〬 00'33"이다

Ⅱ. 독도의 자연 지리적 특징

⟪일군들은 우리 나라의 역사와 문화, 지리에 대하여서도 잘 알아야 합니다⟫ - 김정일 지적사항.

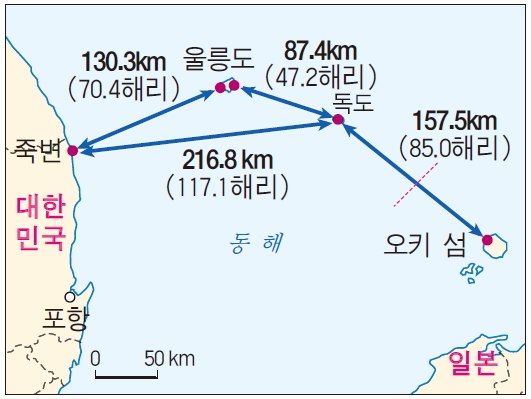

독도는 우리나라 울릉도로부터 90km정도 떨어진 조선동해의 제일 동쪽에 솟아있는 바위산으로 된 섬이다. 바다위에 안개가 없고 하늘이 맑은 날에는 울릉도에서 육안으로도 독도의 산마루가 보인다

그러나 독도로부터 제일 가까운 곳이라고 하는 일본의 오끼섬에서는 수평선너머 160km나 떨어진 독도를 맑은 날에도 볼 수 없다. 그런 것으로 하여 일본은 오래 동안 조선동해에 독도라는 섬이 있다는 것을 모르고 있었다

서도에 있는 탕건봉과 동도정상과 서도정상은 멀리서도 나란히 솟아 있는 모양이 잘 보여, 독도는 한때 ⟪삼봉도⟫로 불리기도 하였다. 서도에는 하루 200여명이 마실 수 있는 샘물터가 있어 물고기를 잡기위해 오는 어민들의 식수로 이용되고 있다.

바위가 많은 바다 밑 지형특성상 찬물줄기와 더운물 줄기가 교차하여 부유생물이 많이 서식하고 있는 독도에는 수산자원이 풍부하다. 독도 주변에는 해저지하자원도 풍부하다. 일본은 독도가 우리나라의 울릉도로부터 멀고, 자기네 나라의 오끼섬에서 가깝다는 인상을 주기 위하여 거짓숫자까지 꾸며서 출판물들에 발표하고 있다. 출판물에 허위 자료들을 발표하는 자체가 국제법을 심히 위반하는 것이다.

Ⅲ.독도는 조선의 영토

⟪독도는 본래부터 우리나라 섬입니다. 독도가 무인도이지만 우리나라는 독도에 대한 영유권을 한번도 포기한 적이 없습니다⟫ - 김정일 지적사항.

조선동해의 한가운데 있는 독도는 오랜 옛날부터 우리 민족의 삶의 터전으로 되어온 조선의 섬이다. 고구려 사람들은 5세기를 전후하여 동해의 울릉도-독도를 거친 항해길을 따라 일본의 노도반도에 진출하여 그 남쪽의 나가노현과 주변일대에 퍼져 살면서 수천개의 돌각담무덤을 남기고 일본에 자기의 선진문명을 전파하였다. 최근 울릉도에서 고구려 사람들이 쓰던 고배(굽 높은 잔)가 발견된 것은 그 일단을 증명해 주고 있다-⟦⟪독도는 조선민족의 신성한 영토⟫김일성종합대학출판사 2010년 60페이지⟧

Ⅳ.일본 사료에 반영된 독도영유권 고찰

⟪독도는 본래부터 우리나라 섬입니다. 독도가 예로부터 우리나라 섬 이였다는 것은 구체적인 역사자료가 명백히 실증해주고 있습니다 ⟫ - 김정일 지적사항.

오래 전부터 우리나라의 고유한 영토인 독도를 차지해보려고 갖은 권모술수를 다해 온 일본측에 독도강탈책동은 그 어느 때보다 노골적으로 감행되고 있다. 2005년 일본 시마네현 의회는 2월 22일을 ⟪다께시마의 날⟫(독도의 날)로 정하는 조례를 통과 시키였고 2008년에는 소,중학교 교과서들에서 독도가 일본 땅이라는 내용을 직접 써넣은 날강도적인 행위를 감행하여 자라나는 새 세대들에게 재침 야망을 고취하고 있다.

독도의 영유권을 고찰할 때 꼭 염두에 두어야 할 것은 독도가 울릉도보다 훨씬 작으면서 그와 제일 가까이 위치한 그 부속섬인 것으로 그 섬의 영유권이 울릉도 영유권에 포함되여 있다는 것이다(참고: 한국에서 속도(屬島) 이론 이라 함)

⟪죽도도해면허⟫는 말 그대로 죽도인 울릉도가 있는 외국바다를 건너갈 수 있는 허가증이다. 따라서 ⟪죽도도해면허⟫는 죽도(울릉도)가 자기 섬이 아니라는 ⟪확인증명서⟫이다.

그리고 ⟪죽도도해면허⟫를 도꾸가와 막부가 승인하였다는 것은 당시 일본정부가 17세기초 죽도를 울릉도와 독도를 조선의 섬으로 인정하고 있었다는 것을 알 수 있다.

다른 나라의 신성한 영토의 물고기 약탈에 이골이 난 두 침략가문은 1661년에 ⟪송도도해면허⟫(송도인 독도가 있는 바다로 나갈 수 있는 허가증)를 신청하여 도꾸가와 막부의 승인을 받게 되었다.

결국 일본 어업가 들의 ⟪송도도해면허⟫와 그에 대한 막부의 승인 역시 17세기 중엽 민간에서와 일본막부정부도 송도(독도)가 자기 섬이 아니라는 것을 공식 인정한 것으로 된다.

17세기 일본 사료에는 또한 울릉도, 독도에 대한 조사에 기초하여 편찬된 ⟪은주시청합기⟫와 ⟪삼국통람도설⟫ 등이 있는데 그 영유권을 정확히 반영하고 있다.

⟪은주시청합기⟫는 이즈모관리 사이또가 이즈모번의 지시로 일본의 서북변방의 섬인 오끼도를 답사하면서 이곳과 그 주변 바다, 섬들을 조사하여 제출한 보고서이다. 여기에 울릉도, 독도자료가 포함되어 있는데 그것을 보면 다음과 같다.

⟪은주(오끼도)는 북해가운데 있는데 오끼도라고도 한다. ...무술간(서북방)에 이틀 낮, 하루 밤을 가면 송도(독도)가 있다. 또 하루 거리에 죽도(울릉도)가 있다.... 이 섬은 무인도인데 고려(조선)를 보는 것이 마치 운주(이즈모)에서 오끼를 보는것과 같다. 그런즉 일본의 서북한계를 이 주(은주)로써 한계를 삼는다.⟫ (⟪은주시청합기⟫ 1권, 국대기부)

일본의 외무성과 최고국가기관인 태정관이 그 이후에도 이를 당연한 것으로 여기고 있는 사실과 1876년 6월에 무또라는 자가 외무성에 ⟪송도개척지의⟫라는 건의서를 냈을 때 외무성이 이것을 기각시킨 실례를 통해서도 잘 알 있다.

그에 의하면 일본외무성은 1869~1870년 울릉도와 독도가 조선의 부속 섬이라는 것을 태정관도 확인하였으며, 독도가 울릉도와 인접한 섬으로써 일본의 은기도의 부속 섬이 아니라 울릉도의 부속 섬으로 인식하고 있었다.

명치정부가 수립된 후 제일 먼저 외무성이 정부에 제출한 보고서인 이 공문서에도 이처럼 울릉도와 독도가 조선의 섬이며 독도가 울릉도의 부속 섬이였다는 것을 인정하고 있었다. 이러한 사실은 내무성에서도 논의되고 낙착되였다.

1877년 3월에 작성된 일본내무성 공문서는 근대적인 지도편찬과 관련하여 시마네현에서 이 섬들을 자기관할 하에 포함시켜야 하는가를 태정관에 제기하였던 사실을 기록하고 있다. 시마네현 행정당국이 이 문제를 내무성에 제기한데는 17세기말 우리나라의 안용복이 울릉도와 독도는 옛날부터 조선의 영토라는 것을 납득시켰던 적이 있었고, 도꾸가와 막부정부는 이 섬들이 조선의 섬이라고 인정하고 있는데 정부에서도 다른 의견이 없겠는가를 확인하기 위해서였다.

일본내무성은 시마네현당국의 이 질문에 대해 약 5개월간 옛 문건들을 세밀히 조사하고 울릉도, 독도가 조선의 영토였다는 것을 다시금 확정하였으며, 이 문제가 중대한 문제이므로 태정관에 공문서를 제출하였다.

그 내용을 보면 다음과 같다.

⟪조선에 있는 울릉도와 그 밖에 한 섬에 대한 질문서 : 울릉도에 관한 건이 시마네현으로부터 질문이 와서 조사한 바... 1699년에 이르러 문서왕복이 전부 끝났으며 본방(일본) 무관계하지만 영토문제는 중대한 사건이므로 별지서류를 첨부하여 다시금 질문하는 바이다.⟫

이 문건에서 지적한 울릉도와 ⟪그밖에 한 섬⟫이 독도라는 것은 자명한 사실이다. 이와 관련하여 내무성 공문서에 첨부된 별지 서류에서도 ⟪ 그밖에 한 섬⟫이 독도라는 것을 명백히 밝히고 있다.

그 별지서류의 내용을 보면 다음과 같다.

⟪기죽도는 일명 죽도라고 칭한다. 은기국의 북쪽 120리에 있다. 둘레가 약 90리이며 산은 험준하고 평지는 적다. 다음에 한 섬이 또 있는데 송도라고 부른다. 넓이는 30정보정도이며 죽도와 한선에 있다. 은기와 80리 정도 떨어져있다. 나무와 대는 드물고 역시 해산물이 많이 난다.⟫ 보는 바와 같이 공문서에 첨부된 별지서류에서까지 ⟪그 밖의 한 섬⟫이 독도라고 명백히 함으로써, 두 섬이 일본과는 전혀 관계없는 조선의 영토라는 것을 명백히 밝혔다.

1877년 3월 20일 일본정부의 태정관은 내무성이 제기한 이 공문서를 접수하고 검토한 후, 그 사실을 그대로 인정한 기초 우에서 새로운 지시문을 내려 보냈다. 이 지시문에서 태정관은 ⟪질문한 죽도(울릉도)와 그밖에 한 섬에 관한 건에 대해서는 본방(일본)과 관련 없는 것으로 알 것⟫이라는 최종결정을 내렸다. - 첨부 : 태정관 문서

이 지령문은 3월 29일 내무성에, 4월 9일에는 시마네현에 전달되어 해당한 모든 절차를 완료하였다. 태정관이 내린 이 결정은 시마네현에서 제출한 자료들뿐 아니라 내무성이 원록년간(1688-1703)에 조선과 일본 사이에 오고간 문서들을 약 5개월 간에 걸쳐 조사하고 검토한 후 내린 것 이였다.

⟪일본반동들은 1905년초에 독도를 일본땅으로 만든다는 이른바 <내각회의> 결정을 조작하여 그것을 합리화하기 위하여 거짓문서까지 날조해내였습니다⟫ - 김정일 지적사항.

Ⅴ. 일본은 왜 다시금 독도 재침을 강화하고 있는가?

⟪일본군국주의자들도 미제와 한짝이 되어 우리나라의 통일을 한사코 방해하고 있으며, 식민지통치자의 옛지위를 되찾아보려고 교활하게 책동하고 있습니다⟫ -김정일 지적사항

일본의 ⟪독도영유권⟫ 주장은 남의 나라 영토 강탈을 노리는 후안무치한 행위로서 일본이 아직도 침략적 본성을 버리지 않고 범죄적 과거전철을 또다시 밝으려 하고 있다는 것을 실증해주고 있다. 독도가 우리나라의 고유영토라는 것은 이미 수많은 역사적 자료들에 의해 고증되었고 세계가 공인하고 있다.

그런데도 일본은 한사코 독도를 저들의 땅이라고 우기다 못해 이제 와서는 역사교과서에 ⟪독도영유권⟫주장을 기술하기까지 하고 있으며, 도덕적으로 저열하고 파렴치하기 그지없는 일본의 더러운 정체가 다시금 여지없이 드러났고, 일본이 감히 역사부정과 왜곡 행위까지 하고 있다. 일본이 역사를 부정하고 왜곡하는 이유는, 일제의 ⟪대동아공영권⟫의 옛 꿈을 다시 실현해보려는 어리석은 재침책동인 것이다.

특히 독도는 신성불가침의 우리나라 영토이며 단 한번도 그에 대해 다른 생각을 가져본 적이 없다. ,그런데도 일본이 독도를 저들의 영토라 우기며 강탈을 기도하는 것은 자주권에 대한 난폭한 침해 행위일 뿐이다.

일본이 역사교과서에 ⟪독도영유권⟫를 기술하는 것은 자라나는 새 세대들에게 왜곡된 역사를 주입하여 그들을 재침 야망실현에 써먹으려 비열한 책동이다.

요즘의 일본현실이 극단적 개인주의, 부르죠아 생활양식, 양육강식의 생존법칙이 지배하고 있기 때문에 일본에서 청소년들이 건전한 교육을 받을 수 없다. 때문에 앞날에 대한 비관에 사로잡혀 스스로 목숨을 끊거나 범죄의 길에 들어서는 것이 보편적 현상이 되고 있다. 더구나 최근엔 군국주의 바람이 그 어느 때보다 세차게 일고 있다. 이런 시기에 청소년들에게 그릇된 인식을 주입시키는 것은 그들을 독도강탈에로 부추기는 노골적인 행위이다.

⟪독도영유권⟫을 더욱 노골적으로 주장하는 일본의 행위는 일본에서 날로 우심해지고 있는 군사대국화, 해외팽창 책동과 결부시켜 보아야 할 심중한 문제이다.

군사 대국화의 기본목적은 해외침략이며, 일본이 ⟪독도영유권⟫을 한사코 주창하는 것은 그들이 우리나라에 대한 재침야망을 실현하고, 그를 발판으로 하여 또다시 아시아정복의 길에 본격적으로 뛰여 들려 하고 있다는 것을 시사해준다. 일본이 역사교과서에 기술한 책동의 엄중함과 위험성이 바로 여기에 있다.

조선여성 저널에서는 독도는 어제도 오늘도 내일도 영원한 우리나라의 신성불가침의 영토이며, 일본의 무모한 독도강탈과 역사왜곡 책동은 민족적 분노를 금치 못한다면서 끝까지 결전의지를 꺾지 못할 것이며, 독도는 어제도 오늘도 내일도 영원한 우리의 땅, 조선의 영토로 영구히 남아 있을 것이다라고 끝을 맺고 있다.

⟪기미가요⟫와 ⟪히노마루⟫는 일본제국주의자들이 우리나라를 비롯한 아시아 나라들에 대한 침략을 감행하던 시기의 ⟪대일본제국⟫을 상징하는 노래와 깃발이다. 최근에 일본문무과학성은 소학교학생들에게 ⟪기미가요⟫를 부르게 하는 것을 주요교육내용의 하나로 하며, 중학교 학생들에게 일본의 ⟪안전⟫과 ⟪방위⟫, ⟪국제적 공헌⟫에 대해 생각하게 하는 등 ⟪자위대⟫의 해외 군사 활동의 정당성을 주입하는 교육을 하도록 결정하였다. 소/중학교 학생들의 특징은 순진성이며, 사물현상을 보고 듣는 그대로 감수하는 이들의 심리적특성을 잘 이용하여, 그들에게 손쉽게 군국주의 독소를 갓인시킬 있다는 것이 일본군국주의자들의 계략이다. 따라서 아시아 여러 나라들을 포함한 국제사회는 커다란 우려와 경계심을 표시하면서 군국화 실현을 위한 교육을 하지 말것을 경고하고 있다. -조선 여성 2011 제 8호.

Ⅵ. 정리자 의견

남과 북의 분단 상황이 74년이 되었다. 이념적으로 분단되었던 전 세계의 분단국가들은 20~30년 사이에 모두 다시 하나가 되었고, 한반도만이 전 세계 유일한 분단국가로 아직 남아있다. 정치, 이념적으로야 아직도 하나의 코리아를 논하기엔 시기상조이겠지만, 수 천년을 동일한 언어와 문화로 함께 살아온 한민족으로서 사회, 문화차원의 교류는 이제 할만한 때가 되었다고 생각한다. 분단 상태가 길었음에도 불구하고, 아직 남북이 한목소리를 내는 것이 있으니,

“독도는 우리(한국/조선) 땅” 이다.

상기에서 북한 원전을 살펴보았듯이 독도는 북한 최고 지도자의 주 관심사이며 노동신문에서도 매년 10회 이상씩 논평을 낼 정도의 주요 사안이다.

그렇다면 우리 땅 독도를 주제로 남과 북이 함께 독도문화제와 학술제를 갖기를 제안한다. 남쪽에 다양한 단체와 지자체들에서 북한 사업으로 다양한 사업을 제안하였지만, 본 발제자가 알고 있는 한, 아직까지는 북한측에 독도를 주제로 남과 북이 함께 학술적 모임이나 행사를 제안한 경우는 없었다.

북한과의 다른 교류 사업에 비해 북한쪽에서도 수용하기 쉬운 주제 일 뿐 아니라, 사업비용도 매우 적은 비용으로도 추진이 가능한 북한교류 사업이 독도에 대한 남북교류사업이다. 사업투자비용보다 얻게 되는 예상 효과로는 국내외 모든 언론의 커다란 주목을 받게 될 뿐만 아니라, 전 세계에 독도가 우리 영토임을 선포하는 의미도 크게 부각될 것이다.

남북 교류사업에서 가장 중요한 부분이다. 남과 북의 최고지도자들의 의지와 표명임을 감안한다면 남북 독도교류사업은 현재 막혀 있는 남과 북을 하나의 민족, 하나의 코리아로 연결하는 축복의 통로이자 디딤돌이 될 수 있다. 이런 의미에서 남북 독도 공동사업을 강력히 제안한다.

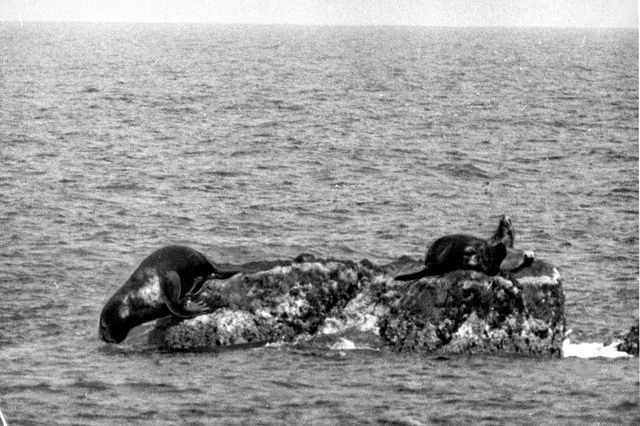

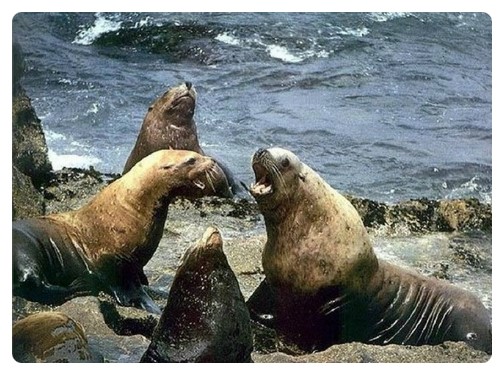

멸종된 독도 강치(바다사자) 미토콘드리아 유전체 지도 완성

바다사자

바다사자(Zalophus japonicus)는 동해 연안에 서식하던 바다사자속의 해양 포유류이다. 한국에서는 강치로도 불린다.

한반도 동해안 및 일본 열도 해안가에서 주로 서식하였으나, 1900년대 초 상업적 포획으로 인해 개체수가 급감하였다. 한국에서는 1951년 독도에서 50~60마리가 확인되었다는 보고가 마지막이며, 1972년에 홋카이도 인근 레분 섬에서 확인된 개체를 마지막으로 완전히 모습을 감추어, 1994년 국제자연보전연맹(IUCN)이 절멸을 선언했다

1.아종

2003년 이전까지는 캘리포니아바다사자의 아종으로 생각되어 학명을 잘로푸스 칼리포르니아누스 야포니쿠스(Zalophus californianus japonicus)라 했다. 그러나 현재는 별개의 종으로 분류되어 잘로푸스 야포니쿠스(Zalophus japonicus)라 한다. 일부 분류학자들은 여전히 바다사자를 캘리포니아바다사자의 아종으로 생각하고 있다. 바다사자, 캘리포니아바다사자, 갈라파고스바다사자는 그 서식지가 너무 멀리 떨어져 있고 행동 양태의 차이점이 뚜렷하여 별개의 종으로 재분류되었다.

2.서식지

바다사자의 서식지는 동해 바다, 특히 일본 열도와 한반도의 해안선 일대였다. 탁 트인 모래밭에서 주로 번식했으나, 때로 암석 지대에서 번식할 때도 있었다. 현재 일본 각지에 박제된 표본들이 있으며, 네덜란드 라이덴 자연사박물관에도 필리프 프란츠 폰 지볼트가 잡아간 박제가 한 점 있다. 대영박물관에서도 모피 한 점과 두개골 네 점을 소유하고 있다. 일본 어부들의 무분별한 남획으로 멸종되었다

3.특징

수컷 바다사자는 털가죽 색깔은 어두운 회색에 체중은 450 ~ 560 kg, 신장은 2.3 ~ 2.5 m로 캘리포니아바다사자 수컷보다 컸다. 암컷은 신장 1.64 m로 훨씬 작았고 털가죽은 수컷보다 밝은 색깔이었다.

바다사자는 한반도의 동해안, 일본열도 본토(혼슈)의 해안선(동해안과 태평양안 모두), 쿠릴 열도, 캄차카 반도 남쪽 끝에서 주로 발견되었다. 주요 먹이는 오징어, 명태, 정어리, 연어 등이다. 천적은 범고래와 상어가 알려져 있다.

옛 한국어 기록에 따르면 바다사자와 점박이물범이 동해 뿐 아니라 발해, 황해에도 살았다고 한다. 바다사자는 독도에서 많이 번식했었고 멸종 이유는 일본제국이 가죽을 얻기 위해 다케시마어렵회사의 남획으로 급격히 줄고 이후 지속된 어업과 수렵이 원인이며 결국 1945년 8월 15일 해방 이후에 남아있는 강치를 보호하려는 데에 실패했다.

독도에는 가제바위 등 주변에 바다사자가 쉬기에 좋은 바위가 많고 난류와 한류가 뒤섞여 먹이가 풍부해 바다사자들의 주요 번식지이자 서식지였다. 그래서 '바다사자의 천국'이었다고 전해진다.

그러나 19세기 들어 일본 어부들이 한 해에 많게는 3천~3천200 마리를 잡았으며, 이후 포획량이 줄어 연간 2천마리 1천 마리 정도 남획하다가 결국 멸종됐다고 한다. 조선사람들은 바다사자를 '가제' 또는 '가지'로 불렀으며, 독도를 중심으로 동해에 수만 마리가 서식했다고 한다. 이들이 머물렀다는 가제바위가 독도에 남아 있다. 러일 전쟁 전후로 가죽을 얻기 위해 시작된 일본인들의 무분별한 남획으로 바다사자는 서서히 그 모습을 감춰으며, 1974년 홋카이도에서 새끼 바다사자가 확인된 이후로 목격되지 않는다. 1905년 일본 시마네 현이 이 섬을 무단으로 편입한 이후 일본인들의 어획이 시작됐지만, 1905년 이전에 울릉도에 살던 한국인들은 1904년과 1905년에 독도에서 바다사자를 잡아 매년 가죽 800관(600엔)씩 일본에 수출한 기록이 1907년 시마네 현 다케시마 조사단의 오쿠하라 헤키운이 쓴 책 '죽도 및 울릉도'에 나온다. 바다사자와 물범은 일본 해안선 각지에 이시카이와(アシカ岩→바다사자바위), 이누보사키(犬吠崎→개 짖는 곳) 등의 관련 지명을 남겼다. 후자는 바다사자와 물범의 울음소리가 개 짖는 소리와 비슷해서 붙은 것이다. 우리말 '물개'의 어원도 이와 비슷하다.

4.인간의 이용

일본 조몬 시대의 패총들에서 많은 바다사자 뼈다귀가 발견된 바 있다. 18세기의 백과사전인 《화한삼재도회》에 따르면 바다사자 고기는 맛이 없으며 호롱불을 밝히기 위한 기름을 짤 때나 썼다고 한다. 피부와 내부 장기에서 뽑아낸 기름은 한약재로 사용되었고, 눈썹과 가죽은 각기 담뱃대 소제기와 피혁 제품을 만드는 데 쓰였다. 20세기 들어서는 서커스에서 부려먹기 위해 잡아갔다

5.멸종

1900년대 초 일본제국의 상업적 어획 기록을 살펴보면 그 세기 전환기에 3,200마리 정도의 바다사자가 포획되었으나, 남획으로 인해 1915년에는 불과 300마리만 잡힐 정도로 포획량이 급감했고 1930년대에는 수십 마리 정도로 떨어졌다. 일본제국의 상업적 바다사자 사냥은 1940년대에 종료되었으나 이때 바다사자는 이미 사실상 멸종했다. 일본의 저인망 어선들은 16,500 마리 이상의 바다사자를 포획하여 그 멸종에 심대한 기여를 하였고, 제2차 세계 대전 때의 잠수함 작전 역시 바다사자의 서식지 파괴에 영향을 미친 것으로 생각된다. 바다사자의 가장 최근 목격담은 1970년대에 있었으며, 최후의 확인된 표본은 1974년 홋카이도 북부 레분 섬에서 포획된 어린 개체이다. 가끔 목격담이 있으나 대부분 비슷하게 생긴 물개를 착각한 것이다. 러시아에 극히 조금 남아 있다는 주장도 있지만 가능성은 없다. 2019년 2월에 독도 강치의 뼈에서 처음으로 유전자 정보를 확인하는 데 성공하였다.

6.복원 시도

2007년, 대한민국 환경부는 남북한과 러시아, 중국이 협조하여 독도 바다사자를 동해에 복원할 것이라고 발표했다. 이 프로젝트의 실행가능성 조사 연구가 국립환경과학원에 일임되었다. 만약 바다사자의 살아있는 개체가 발견되지 못한다면 대한민국 정부는 미국에서 캘리포니아바다사자를 들여와서 도입시킬 예정이라고 한다. 대한민국의 바다사자 복원 시도는 동해와 독도를 둘러싼 국가적 민족적 상징성에 더하여 생태관광 가능성에 투자하는 것으로 생각된다.

생물 분류생물 분류 읽는 법

계: 동물계

문: 척삭동물문

강: 포유강

목: 식육목

아목: 개아목

상과: 기각상과

과: 물개과

아과: 바다사자아과

속: 바다사자속

종: 바다사자

지금은 멸종된 것으로 알려진 동해 연안에 서식하는 바다사자의 일종. 오징어, 물고기 등을 잡아먹고 산 것으로 추정됩니다.

독도를 비롯한 동해연안에 19세기만 해도 약 30000~50000개체가 서식했으나 1950년대에 300여마리가 남아 있다가 이후 잘 발견되지 않아 멸종된 것으로 알려졌습니다.

멸종 이유는 일본강점기에 가죽을 얻기 위해 다케시마어렵회사의 남획으로 그 수가 급격히 줄고 지속된 어업과 수렵을 원인으로 꼽습니다.

일본인들의 독도 강치잡이는 독도에서 동남방으로 157㎞ 가량 떨어진 오키섬을 근거지 삼아 대규모로 진행돼, 300여마리도 채 안 되는 강치 수출은 한국인들에 의해 이뤄졌다 실제로 일본은 독도에서 1905년부터 8년 동안만 1만4000마리가 넘는 강치를 잡은 것으로 알려져 있다.

독도(獨島)

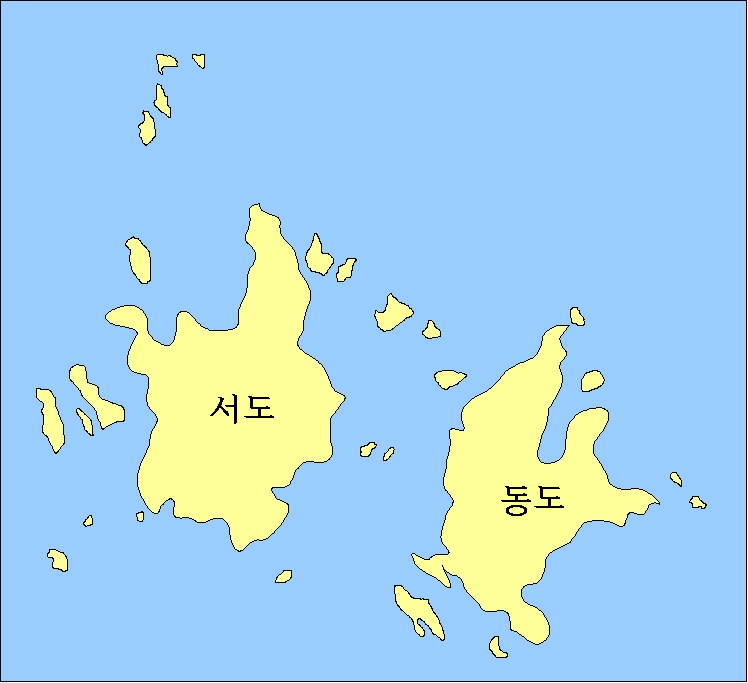

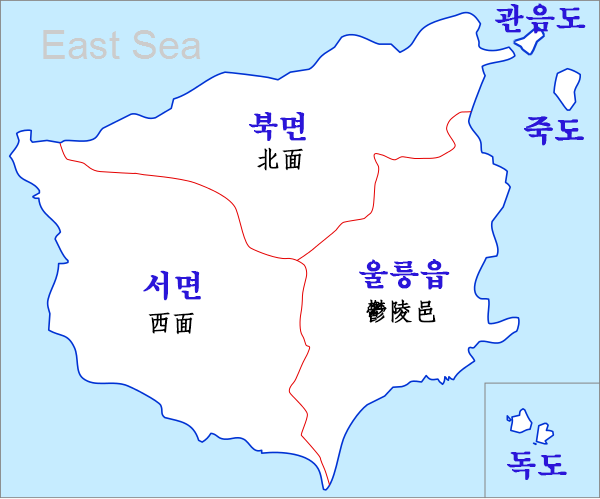

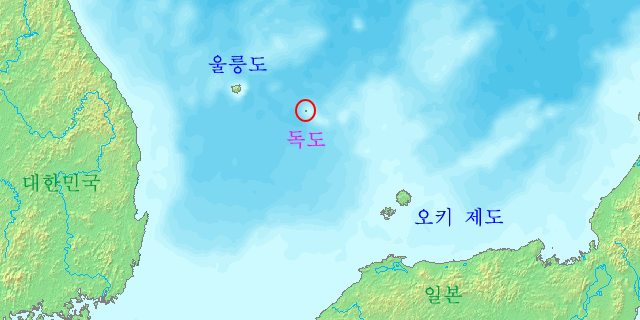

독도(獨島)는 경상북도 울릉군 울릉읍 독도리에 속한 대한민국의 섬이다. 동해의 남서부, 울릉도와 오키 제도 사이에 위치하며, 동도와 서도를 포함한 총 91개의 크고 작은 섬들로 이루어져 있다. 울릉도에서 뱃길로 200여 리나 떨어져 있다. 서양권에서는 1849년에 독도를 발견한 프랑스 선박인 '리앙쿠르 호'의 이름을 따서 리앙쿠르 암초(프랑스어: Rochers Liancourt, 영어: Liancourt Rocks)라고 부른다.

현재 대한민국이 점거하고 있으나, 일본국 정부에서는 다케시마(일본어: 竹島, たけしま)라는 명칭으로 영유권을 주장하고 있다.

최종덕이 1965년 3월부터 최초 거주한 이래로 김성도 부부 및 독도경비대원 35명, 등대 관리원 2명, 울릉군청 독도관리 사무소 직원 2명 등 약 40명이 거주하고 있다. 또한, 2005년 동도에 대한 입도 신고제 도입 이후 2021년 4월 기준 약 200만 명이 방문하였고, 1일 평균 500명이 입도하고 있다.

1.명칭

돌로 된 섬이란 뜻의 '돌섬'의 경상도 방언 명칭인 독섬을 한자의 음과 훈을 빌려쓰면서 독도(獨島)가 되었다. 과거에는 우산도(于山島)라고 불렸다.

독도 분쟁으로 인해 제3국에서는 리앙쿠르 암초(프랑스어: Rochers Liancourt, 영어: Liancourt Rocks)라는 중립적인 명칭을 주로 사용한다.

2.지리 및 지질

이 섬은 동해의 해저 지형 중 울릉분지의 북쪽 경계부분에 위치하고 있으며, 평균 수심 2,000m의 해양 평원에 솟아 있는 화산섬이다. 두 개의 큰 섬인 동도(東島)와 서도(西島)를 중심으로 총 91개의 크고 작은 섬과 암초로 이루어져 있으며, 동도와 서도 사이의 거리는 151m이다. 일본에서는 동도를 오지마(男島), 서도를 메지마(女島)라고 부른다.

독도의 총 면적은 187,554m²로, 서도(西島)가 88,740m², 동도(東島)가 73,297m², 그 밖의 부속도서가 25,517m²이다. 서도의 최고 높이는 168.5m이고, 동도의 최고 높이는 98.6m이다. 2012년 11월부터 대한민국 정부 고시에 의거하여 서도의 최고봉은 '대한봉'(大韓峰), 동도의 최고봉은 '우산봉'(于山峰)으로 부른다. 동도의 최고봉은 1950년대에는 '성걸봉'으로 불렸으며, 2005년부터 고시 이전까지는 '일출봉'(日出峰)이라 불렸다. 동도와 서도 및 부속 도서는 대부분 수심 10m 미만의 얕은 땅으로 연결되어 있다.

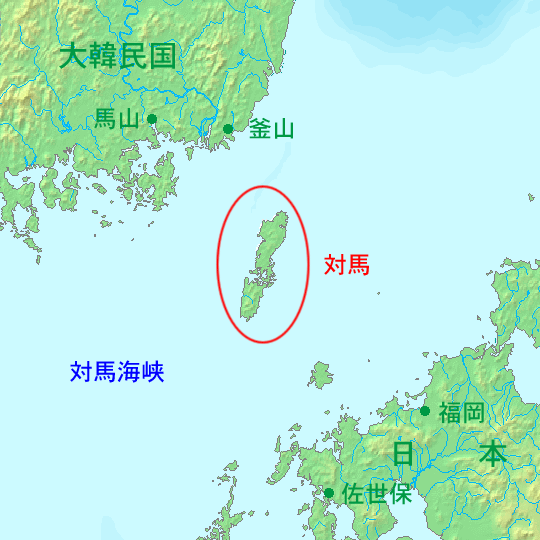

독도의 동도는 동경 131도 52분 10.4초, 북위 37도 14분 26.8초에 위치하고 있다. 이 섬은 대한민국 경상북도 울릉도에서 동남쪽으로 약 87.4 km 떨어져 있으며, 일본 시마네 현 오키 제도에서는 약 157.5 km 떨어져 있다. 한반도에서의 거리는 약 216.8km이며, 일본 혼슈에서의 거리는 약 211km이다. 날씨가 좋으면 울릉도 동쪽 해안에서 육안으로 이 섬을 볼 수 있다.

독도는 약 460~250만 년 전에 형성된 해양섬 기원의 화산체로서, 섬 주변에 분포하는 지층들을 아래에서부터 괴상 응회각력암, 조면안산암 I, 층상 라필리응회암, 층상응회암, 조면안산암 II, 스코리아성 층상 라릴리응회암, 조면안산암III, 각력암, 조면암, 염기섬 암맥 등 총 9개의 화산암층으로 이루어져 있다. 현재는 오랜 세월동안 침식되어 화산의 흔적은 찾기 힘들다. 독도(특히 동도)의 지반은 불안정한데, 이것은 단층과 절리, 균열, 그리고 불완전한 공사 등이 원인으로 추정된다. 독도는 지질학적으로 울릉도의 화산암류와 비슷한 전암 화학조성을 갖는 알칼리 현무암, 조면 현무암, 조면 안산암 및 조면암으로 구성되어 있다.

(1)서도

높이 168.5m, 둘레 2.6km, 면적 88,740m² 5필지, 동도에 비해 높이가 높고 면적이 넓지만, 경사가 급한 편이라 필지가 적은 편이다.

자연환경 - 지형

대한봉 : 서도의 정상

탕건봉 : 서도 북쪽에 위치하여 봉우리 형상이 탕건을 꼭 닮아 붙여진 이름. 서도 최고봉과 북편에 위치함. 주로 주상절리임. 오른쪽으로 탕건봉이며, 탕건봉 상부는 주상절리, 하부는 타포니 형태이다.

삼형제굴바위 : 형상을 아우르는 명칭으로 3개의 동굴이 있어 현지 어민들의 구전에 의한 명칭 안파식 대상에 발달한 시스택으로 서도에는 속하지 않지만 서도 근방에 위치

상장군바위

코끼리바위 : 코끼리가 물을 마시는 형상의 독특한 모양에 대하여 불리는 바위

김바위 : 독특한 모양에 대한 일관된 명칭 구전으로 김은 해태를 의미함

(2)동도

높이 98.6m, 둘레 2.8km 면적 73,297m² 7필지. 서도에 비해 높이가 낮고 면적이 좁지만, 둘레가 크고 완만해 필지가 많은 편이다.

자연환경 - 지형

한반도 바위 : 북쪽에서 바라보면 마치 한반도 형상과 꼭 닮아 붙여진 이름. 실제 부속도서를 제외한 한반도의 형상이 보인다.

숫돌바위 : 의용수비대원들이 생활할 당시 칼을 갈았다는 곳으로 바위의 암질이 숫돌과 비슷하여 붙여진 이름. 선착장 근처에 노출되는 조면암맥. 차별침식으로 주변의 응회각력암층은 침식되어 없어지고 수면상에 솟아있어 숫돌바위라 일컬으며 주상절리가 거의 수평으로 발달되어 있다.

얼굴바위 : 사람의 얼굴과 흡사한 독특한 모양으로 현지어민들의 구전으로 붙여진 이름.

독립문바위 : 시아치(왼쪽)와 해식동굴(오른쪽) - 절리밀도가 높은 해안가에 위치하는 기반암 지대에서 발달 한다. 아치의 형태가 대한민국의 지도를 닮아서 잘 알려진 곳이다.

천장굴 : 분화구라고도 하였으나 학계에 의하면 침식에 의해 함몰로 생긴 천장동굴로 불린 명칭

물오리바위 : 물오리서식지로서 현지어민들에 의해 불리는 명칭으로 물오리는 바다가마우지를 지칭함

춧발바위 : 춧발은 갑, 곶 등이 튀어 나온 곳을 의미하는 현지 방언으로 구전되어온 명칭

악어바위 : 암석의 측면에서 형성된 풍화혈을 총칭하여 타포니라 한다. 집괴암을 구성하는 작은 역들이 염풍화 작용으로 인하여 기반암으로부터 떨어져 나가면 구멍이 형성되어 있다.

(3)행정구역

대한민국의 행정구역에서는 경상북도 울릉군 울릉읍 독도리 산 1-96번지에 속하며 우편번호는 40240이다 대한민국은 이 섬을 천연기념물 제336호 독도 천연보호구역으로 지정하여 보호하고 있다. 울릉군은 국민 공모를 통해 도로명 주소법에 따른 이 섬의 도로명 주소를 '독도안용복길'(서도)과 '독도이사부길'(동도)로 정하였다. 일본이 주장하는 행정 구역에서는 시마네현 오키군 오키노시마정에 속해 있다.

3.기후

난류의 영향을 많이 받는 전형적인 해양성 기후로 연간 평균강수량은 1,240mm 정도, 연평균 기온 약 12℃[20], 1월 평균기온 1℃, 8월 평균기온 23℃로 온난한 편이다. 연평균 풍속은 4.3m/s로[21] 겨울과 봄에는 북서풍이 빈번하고, 여름과 가을에는 남서풍이 빈번하여 계절에 따른 주풍향이 뚜렷하다.[22] 안개가 잦고 연중 날씨 중 흐린 날은 160일 이상이며 비 또는 눈 오는 날은 150일 정도로, 겨울철 강수량이 많다. 즉, 일 년 중 맑은 날은 불과 45일 정도밖에 없다

4.자연 및 자원

두 섬과 주변 섬들은 서로 분리된 듯이 보이지만, 실제로는 해저 2천여 미터로부터 바다 위로 솟은 해산(海山)의 봉우리 부분에 해당된다.

a.천연기념물

(a)독도천연보호구역

대한민국은 독도 섬 주변의 바다에 다양한 해양생물이 서식하고 있으며, 섬 일대의 자연환경을 보존하기 위해 이 섬을 천연기념물로 지정하여 보호하고 있다.

1982년에 "독도 해조류(바다제비·슴새·괭이갈매기) 번식지(獨島海鳥類-繁殖地)"라는 이름으로 천연기념물로 지정했고, 1999년에 천연보호구역으로 명칭을 바꾸어 동식물 전체의 식생을 관리하게 되었다.

2005년 독도의 기존 토지 및 부속도서를 측량하고 그 결과에 따라 지적공부를 정정하여 독도의 지적현황이 전체적으로 변경됨에 따라 2006년 9월 14일 문화재청장은 문화재보호법 제6조에 의거 천연기념물 제336호로 지정된 《독도 천연보호구역》의 문화재구역을 당초 고시한 "경상북도 울릉군 울릉읍 독도리, 37필지 180,902평미터(보호구역)"을 "경상북도 울릉군 울릉읍 독도리, 101필지 187,554평방미터(지정구역)으로 정정고시하였다.

2002년 경상북도는 환경부에 '울릉도·독도 해상국립공원' 지정을 건의했으나, 이는 울릉군 주민들의 반대로 무산되었다

(b)독도 사철나무

울릉군 독도리 30번지에 있는 독도 사철나무는 독도를 구성하는 2개 섬인 동도와 서도 중 동도의 천장굴 급경사 지역 위쪽 끝 부분에서 자라고 있으며, 강한 해풍과 극히 열악한 토양조건 등에서 자란 나무로 독도에서 생육하는 몇 안 되는 수목 중 가장 오래된 나무로 2012년 10월 25일 대한민국의 천연기념물 제538호로 지정되었다

b.동물

2005년과 2006년에 이루어진 실태조사를 통해 독도에서 관찰된 조류는 126종이다. 개체수가 가장 많은 종은 괭이갈매기이었고, 약 7,000여 마리가 서식하고 있다.

그리고 바다제비, 슴새, 참새가 서식하고 있는데, 최근 슴새의 수는 감소하고 있는 반면 바다제비 수는 증가하고 있다고 알려져 있다.

섬은 남북으로 왕래하는 철새들이 쉬어가는 주요 휴식처이다. 조류는 여러 가지의 천연 기념물이 있다. 짐승은 1973년 경비대에서 토끼를 방목하였으나 지금은 한 마리도 서식하지 않는다. 곤충은 7목 26과 37종이 서식하고 있다. 인근 해양에는 파랑돔, 가막베도라치, 일곱줄얼게비늘, 넙치, 미역치, 주홍감펭 등 다양한 어류가 서식하고 있다.

또한 대구지방환경청은 지난 2007년 5월부터 6개월 동안 경북대학교 울릉도·독도연구소와 공동으로 네 차례에 걸쳐 이 섬의 생태계를 조사한 결과 이 섬에 무척추동물 26종이 살고 있다는 사실을 2007년 12월 11일에 발표했다. 2013년에는 시베리아의 텃새인 솔양진이 수컷 한 개체가 남한 지역에서는 처음으로 동도에서 발견되었다

-바다사자(독도강치)는 동해 연안에 서식하던 강치의 아종이다. 현재 멸종되었다고 알려진 동물로, 조선시대 사람들은 이들을 "가제" 또는 "가지"로 불렀으며 이 섬을 중심으로 동해에 수만 마리가 서식했다고 한다. 이들이 머물렀다는 가제바위가 독도에 남아 있다. 러일 전쟁 전후로 가죽을 얻기 위해 시작된 일본인들의 무분별한 남획으로 바다사자는 서서히 그 모습을 감추었으며 1974년 홋카이도에서 새끼 강치가 확인된 이후로 목격되지 않는다. 1905년 일본 시마네현이 이 섬을 무단으로 편입한 이후 일본인들의 어획이 시작되었지만, 1905년 이전에 울릉도에 살던 한국인들이 1904년과 1905년에 독도에서 강치를 잡아 매년 가죽 800관(600엔)씩 일본에 수출한 기록이 1907년 시마네현 다케시마 섬 조사단의 오쿠하라 헤키운이 쓴 책 '죽도 및 울릉도'에 나온다

c.식물

박선주 등이 2008년과 2009년에 걸쳐 실행한 독도의 식물상 및 식생 조사에서는 독도의 식물은 29과 48속 49종, 1아종 3변종 총 53종류로 조사되었다. 이 중 특산식물은 섬기린초와 섬초롱꽃 2종류이고, 귀화식물은 갓, 방가지똥, 큰이삭풀, 콩다닥냉이, 흰명아주, 둥근입나팔꽃 6종류가 있다. 식생형은 주로 해국-땅채송화, 해국-갯제비쑥, 왕호장근-도깨비쇠고비, 돌피, 물피군락 등으로 구분된다

경사가 급하여 토양이 발달하지 못하였고, 비는 내리는 대로 배수되어 수분이 부족하여 자생하는 식물이 적으나 울릉도에서 씨앗이 날아와 50~60종의 풀과 나무가 있다. 이 섬에 사는 식물은 키가 작아 강한 바람에 적응하고 잎이 두껍고 잔털이 많다. 물론 가뭄과 추위에도 잘 견딘다. 2007년 12월, 외부에서 들여와 직접 심은 나무 가운데 무궁화, 후박나무, 곰솔, 향나무 등이 대부분 말라 죽은 것으로 알려졌다.

인근 얕은 바다에는 모자반, 대황 등의 해양식물이 군락을 이루고 있다.

독도 사철나무는 독도에서 현존하는 수목 중 가장 오래된 나무로 독도에서 생육할 수 있는 수종이라는 의미뿐만 아니라, 국토의 동쪽 끝 독도를 100년 이상 지켜왔다는 영토적·상징적 가치가 큰 점을 감안하여 2012년 10월 5일 대한민국의 천연기념물 제538호로 지정되었다

d.박테리아

섬 일대는 '박테리아의 보고'로 불릴 만큼 다양한 종의 박테리아가 많이 서식하는 곳이다. 한국생명공학연구원에서 조사한 바에 따르면 2005년 5종, 2006년 13종, 2007년 16종, 2008년 4종 등 2008년 기준으로 이 섬에서 발견된 신종 박테리아는 38종에 이른다. 발견된 신종 박테리아들의 학명에는 독도넬라 코린시스(Dokdonella koreensis), 동해아나 독도넨시스(Donghaeana dokdonensis) 등과 같이 '독도'나 '동해'의 명칭이 포함되었다. 독도에서 발견된 박테리아들로 인해 2005년부터 2008년까지 대한민국이 3년 연속으로 신종 세균 발표 건수 1위를 차지했다.

e.매장 자원

KAIST 생명공학과의 조사에 따르면, 섬 근해 해저에 이른바 '불타는 얼음'으로 불리는 메탄 하이드레이트(methane hydrate, 고체 천연가스 또는 메탄 수화물)가 확인된 양만 약 6억 톤가량 매장되어 있다고 밝혀졌다. 메탄 하이드레이트는 녹으면서 물과 메탄 가스를 발생시켜 효용가치가 큰 미래 청정자원으로 주요 선진국의 개발·연구 대상으로 주목받는 자원이다.

f.해양

독도 주변은 쿠로시오 지류인 따뜻한 대만남류와 찬 북한 해류가 만나는 지역으로, 영양염류가 풍부하며, 이로 인한 동·식물 플랑크톤이 다양하고, 경제적 가치가 높은 회유성 어족이 다량 분포하고 있다.

독도는 지형적으로 수심 2,068 m 정도 되는 동해 새중에서 분출한 화산성해산으로, 물위로 솟아있는 독도의 면적은 비록 작지만(0.186km2), 수면아래 독도의 면적을 합하면 울릉도의 2배 이상되는 거대한 해산이며, 동도와 서도를 중심으로 주변에 물개바위를 비롯한 크고 작은 32개 이상의 바위섬과 암초가 있어 단단한 바닥에 부착하여 생활하는 해양 저서생물에게 좋은 서식지를 마련하고 있다.

독도의 바다는 난류와 한류가 만나는 곳으로 생물종이 다양하고 수산자원이 풍부한 곳으로 섬 주변에는 감태, 대황, 모자반 등 해조류를 비롯하여 게류, 고둥류가 넓게 서식하고 있고, 어류로서는 볼락, 자리돔, 도화돔 등의 냉온대성, 온대성 및 아열대성 생물종이 집합하여 서식하고 있다. 또한 독도의 섬효과를 통해 깊은 바다의 영양염류가 표층으로 용승되어 플랑크톤을 먹이로 하는 동해의 회유성 및 독도 정착성 어종의 치어와 유어들이 모여 사는 산란장 내지 성육장의 기능으로서도 중요한 어장이다.

-국립수산과학원에서 동도와 서도 주변연안 및 수중생태를 조사한 바에 의하면 해양·자포동물 22종, 고둥류 30종, 극피동물 23종, 갑각류 22종, 갈조식물류 17종과 어류 17종 등 총 169종이 서식하고 있는 것으로 나타났다.

독도 주변연안에서 서식하고 있는 갑각류 중에서 도화새우, 물렁가시붉은새우, 가시배새우를 통틀어 '독도새우'라고 부르고 있다

5.교통

(1)선착장

동도에 선착장과 접안 시설(1997년 11월 완공, 1998년 8월 지적공부에 등록) 80미터로 500톤급 선박 접안이 가능하며, 유인 등대 1기가 설치되어 있다.

(2)여객선

대저해운에서 포항~울릉도~독도 구간을 1일 2회 운항한다. 단 풍랑 등 기상특보가 발생시 결항될 수 있다.

(3)헬기장

동도에 있는 독도헬기장(ICAO: RKDD)은 경찰청이 관할하는 헬리콥터 이착륙장이다. 동도에 있기 때문에 '동도 헬기장'으로도 불린다. 2008년 국제민간항공기구(ICAO)로부터 지명약어 RKDD를 부여받았다.

6통신

2013년 6월 12일 한국방송통신전파진흥원(KCA) 경북본부와 대구·경북 소재의 이통3사 및 협력사 공동 주관으로 독도에 입도해 독도의 전파환경을 측정한 결과 독도는 방송, 통신뿐 아니라 아마추어 무선 주파수까지 모두 양호하게 도달되며, 최신 초고속 광대역 통신인 롱텀에볼루션(LTE)까지 끊김없이 전달된 것으로 조사됐다

7.주요 시설

(1)동도

경비 초소: 1999년 건물 옥상(해발고도 95m)에 무인기상관측장비(Automatic Weather System, AWS)를 설치하여 독도의 기온, 풍향, 풍속, 강수량을 매시간 측정하여 그 자료를 무선통신으로 울릉도로 송신하고 있음

막사 9동

접안시설(선착장) : 1997년 11월 건립, 최대 500톤급 접안 가능, 길이 80m, 넓이 1,945㎡. 보통 울릉도에서 관광을 목적으로 배를 타고 독도로 가는 경우 내리는 장소이다.

독도 등대 : 1954년 8월 최초 설치, 1998년 12월 증축 및 유인화(3명 근무), 등탑높이 15m, 넓이 161㎡, 광원거리 25마일, 디젤발전기 2기(75kw), 태양광발전(15kw)

위성 안테나 : 2000년 6월 설치, 인터넷위성기지국 2기

경비대 : 1997년 8월 증축(30명 근무), 숙소 1동 658㎡, 담수시설(27톤/1일 생산), 헬기장 1개소 400㎡, 케이블카 1기(300m, 1.5톤), (접안시설~경비대숙소 앞), 해수정화시설. 이곳에 근무하고 있는 경비대는 군인이 아닌 경찰이다.

등반로 : 796m(폭 0.8~1m)

해수정화시설

(2)서도

경비대 30여명이 생활하고 방문객들이 방문하는 경로인 동도와는 달리 주로 주민 숙소로 이용되는 서도는 시설물이 그리 많지 않은 편이다.

주민숙소 : 2011년 8월 증축 완료(주민, 울릉군청 직원 각2명 거주 - 2018년 주민 중 한 분이셨던 김성도씨가 사망함에 따라 현재는 김신열씨 혼자 거주하고 있다.), 1동 373제곱미터, 담수기 2기(4톤/1일 생산), 디젤발전기 2기 (50kh)

음용시설 : 물골 1톤/1일(3톤 저장 가능)

등반로 : 550m (폭 0.6~0.8m)

慶尙北道 鬱陵郡 鬱陵邑 獨島里 西島 東島[寫眞]

남북한은 동해에 있는 섬을 독도나 울릉도로 부르고 있다

일본은 일본해에 있는 섬을 다케시마(竹島)로 부르고 있다

한국이 부르고 있는 동해를 일본이 일본해로 사용함으로 독도도 일본 영토 다케시마로 국민들이 믿게 될 것이며, 일본이 일본해를 서일본해로 사용해야 자연스럽게 독도도 한국 영토(동한국해)로 인정할 것이다. 한국 동쪽 앞바다를 일본해로 사용하거나 일본 서쪽 앞바다를 동해로 사용하는 것은 한일정부의 능력부족으로 볼 수 밖에 없다.

서일본해(서해)와 동한국해(동해)로 사용하자

그래야 독도(일본명칭 다케시마)도 자연스럽게 해결 될 겻이다

일본 사람들은 동한국해 동해를 서일본해(일본, 서해)라고 부르고 있으며 한국 사람들은 서일본해 서해를 동한국해(한국, 동해)라고 부르고 있다

그것은 예부터 중국,유럽이나 각국들이 자국 지도상 위치로 바다를 동서남북으로 명칭을 부르고 있다

독도는 일본 오키섬(오끼군도)보다 대한민국의 울릉도에 68km나 더 가까운 것이다

지형학적으로 독도는 한국 땅이다 [일본정부 공식 자료: 죽도(竹島)는 일본시마네 현(島根縣)에서 약 211Km이며 오키섬에서는 약 158Km이고, 한국 육지에서 약 217Km이며 울릉도에서는 약 88Km로 표시하고 있다 독도는 울릉도 소속 도서(島嶼)이다]

울릉도와 독도에 거주하는 분은 언어학적으로 한국어를 사용하는 분이다

지형학적으로 대마도는 부산에서 45km이고 부산에서 선박으로 40분 거리이다 그러지만 대마도와 도서(島嶼) 주민들은 일본어를 사용하기 때문에 일본 영토이다

독도는 경상북도 울릉군 울릉읍 독도리 서도,동도이다

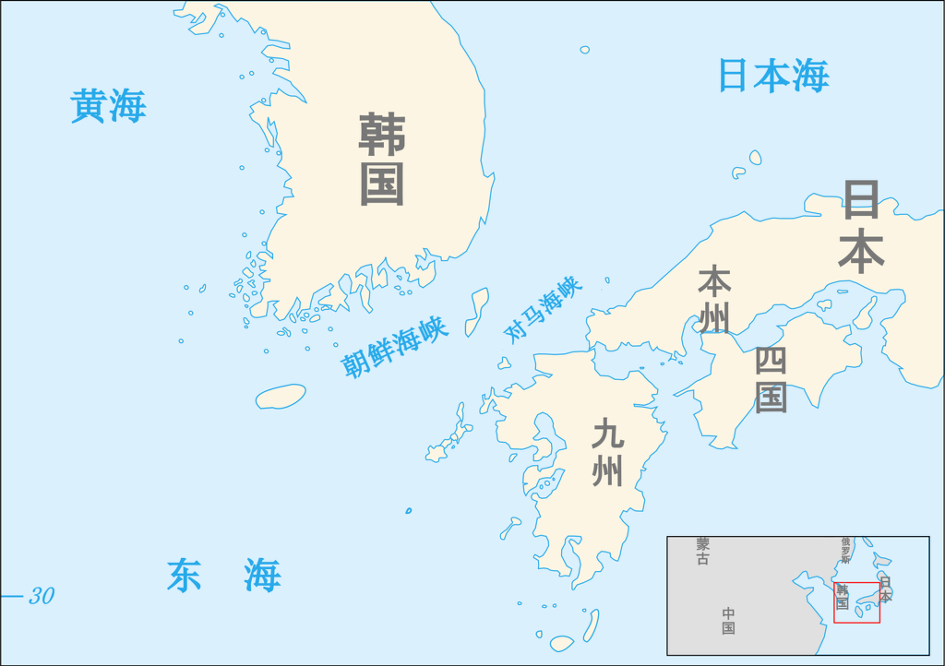

대한해협(大韓海峽)

대한해협은 한국과 일본의 규슈 사이에 있는 해협이다

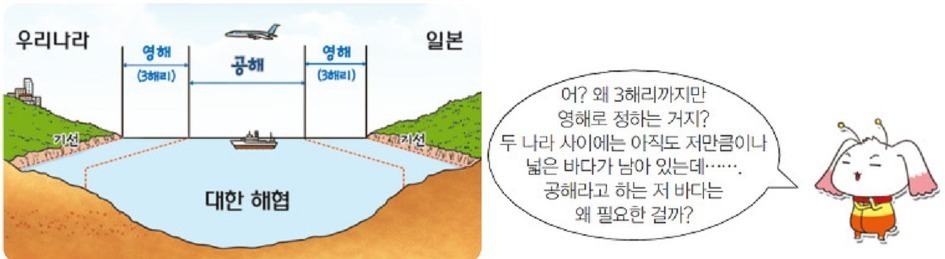

부산과 대마도 사이 해협은 한일 두 나라의 상호 협의를 통해 대한 해협에서는 기선으로부터 3해리까지만 각 나라의 영해로 설정하고, 그 사이의 바다는 공해(公海)로 남겨 놓았다

대마도는 동경 129도, 북위 34도 규슈본상(구주본상)에서는 132km, 부산에서는 불과 45km의 위치하고 있는 섬으로 위치상으로는 한반도와 일본 규수(九州) 사이의 바다에 있는 규수(九州) 최북단의 국경의 섬이다

부산에서 선박으로 40분 거리에 위치한 섬이다

대마도의 면적은 제주도보다는 작고 거제도 보다는 넓은 섬들로 706.43평방km이고 인구는 4만 5,000명(1993년)이다

대마도는 6개의 유인도와 70여개의 무인도로 이루어져 있다

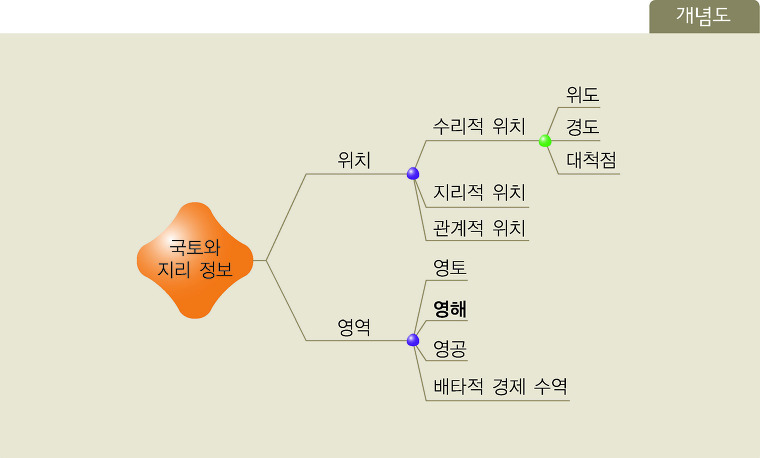

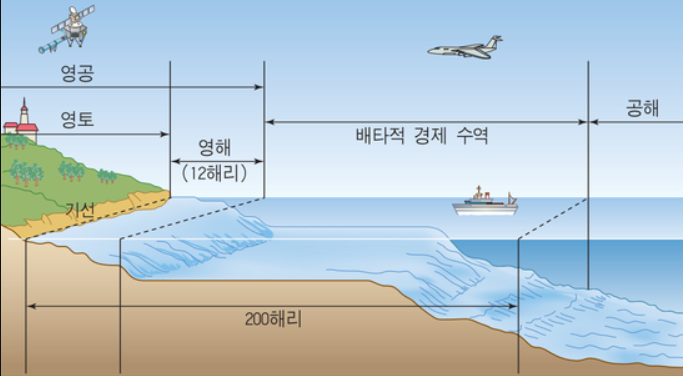

우리나라의 바다는 어디까지인가요?

우리나라는 삼면이 바다로 둘러싸여 있는 반도 국가입니다. 그래서 영해는 우리 국토의 영역 중에서 매우 중요한 부분을 차지하지요. 그렇다면 우리나라의 동해, 황해, 그리고 남해에서는 영해의 범위가 모두 같을까요? 정답은 ‘그렇지 않다.’입니다. 일반적으로 영해는 기선으로부터 12해리까지의 바다로 정하고 있지만, 때때로 영해의 범위가 12해리보다 작아지는 경우도 있습니다. 그렇다면 우리나라에서 영해의 범위가 가장 좁은 곳은 어디일까요? 바로 ‘대한 해협’이랍니다.

대한 해협(大韓海峽)

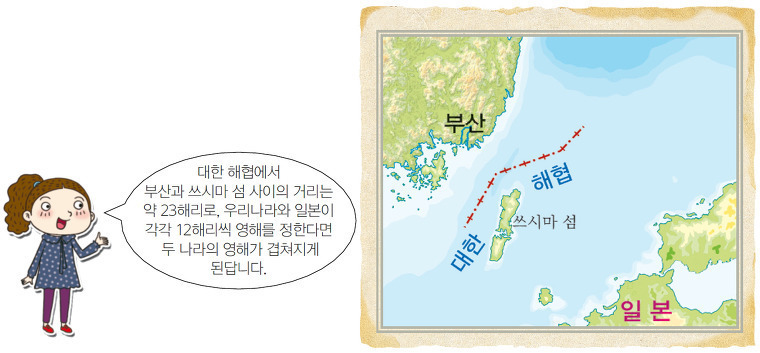

대한해협은 우리나라와 일본의 규슈 사이에 있는 해협으로, 그 중앙에는 쓰시마 섬(대마도)이 있습니다. 이곳은 쓰시마 섬을 사이에 두고 동서 2개의 해협으로 나누어지는데, 이 중 부산과 쓰시마 섬 사이의 바다에서 한국과 일본 두 나라의 영해를 정하는 것이 문제가 되었어요.

그래서 두 나라는 상호 협의를 통해 대한 해협에서는 기선으로부터 3해리까지만 각 나라의 영해로 설정하고, 그 사이의 바다는 공해로 남겨 놓았습니다.

▶ 공해[公海]

*뜻 : 공해는 어떤 국가의 힘도 미치지 않으며 모든 국가의 사용을 위해 개방되어 있는 바다입니다.

*이용 : 공해에서는 모든 국가가 항해의 자유, 어업의 자유, 과학 조사의 자유 등을 누릴 수 있습니다.

-공해는 어느 나라의 주권에도 속하지 않는 해양의 전부로서 국제법상 모든 국가에 개방되어 있는 해역이다. 그러나 공해는 바다의 상부 수역만을 말하며 해저는 포함하지 않는다. 해저는 심해저(深海底)라는 별도의 법체계가 적용되기 때문이다. 오늘날에는 영해범위의 확대, 배타적 경제수역제도(EEZ) 및 군도수역제도(群島水域制度)의 등장으로 공해의 범위가 점차 축소되어 가는 양상을 보이고 있다.

공해는 ‘공해 자유의 원칙’이 적용된다. 공해의 법제도는 1958년의 ‘공해에 관한 조약’에 따라 일반적인 형태로 규정되어 있으나, 항행(航行), 해저전선의 부설, 어업 등 각각의 문제에 대하여는 특별한 조약이 체결되어 있다.

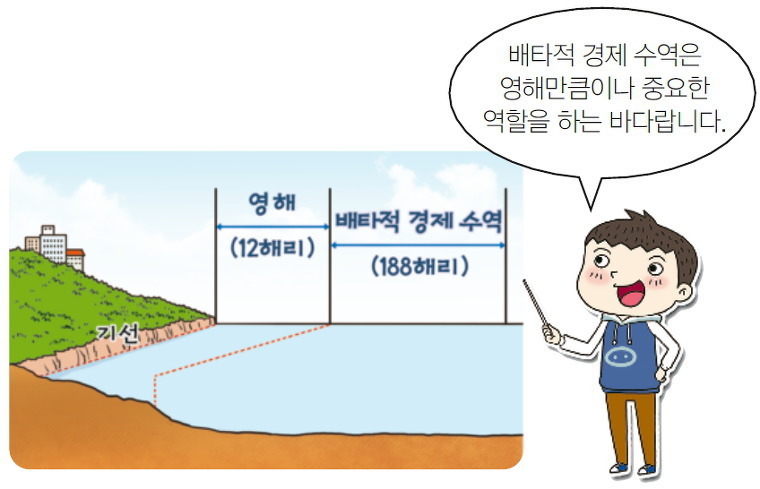

배타적 경제 수역(EEZ)

배타적 경제 수역(EEZ)은 해당 국가가 독점적인 경제적 권리를 가지는 수역으로, 영해를 정하는 기선으로부터 200해리까지의 범위 중 영해를 제외한 나머지 부분을 말합니다. 즉, 영해를 빼고 188해리가 해당 국가의 배타적 경제 수역이 되는 것이지요.

배타적 경제 수역 안에서는 해양 자원 개발이나 어업 활동 등과 관련하여 해당 국가의 독점적 권리가 인정되기 때문에 나라들 간에 배타적 경제 수역이 겹치면 큰 분쟁이 일어나기도 합니다.

*해리[海里]

해상의 거리 단위를 나타내는 말. 1해리는 1,852미터이다.

200해리 경제 수역

독도는 울릉도 남동쪽으로 50해리 떨어진 작은 군도(群島)이다.

-(주)천재교육 자료-

영해[territorial sea, 領海]는 영토에 인접한 해역으로, 한 나라의 주권이 미치는 바다이다

배타적 경제 수역은 기선으로부터 200해리 안쪽의 바다를 말한다. 이 수역에서는 연안국이 해양 자원을 탐사·개발하고, 이용·보전할 수 있는 우선적 권리를 가진다. 우리나라의 배타적 경제 수역에서 다른 나라의 배가 물고기를 잡을 때는 우리의 권리를 침해한 것으로 인정하여 우리나라 해양 경찰이 어로를 제한한다.

한편 한국과 일본, 한국과 중국 간에는 배타적 경제 수역이 겹친다. 여기서 발생하는 문제들을 해결하기 위해서 국가 간에 어업 협정을 맺어 겹치는 해역을 중간 수역으로 정하여 공동으로 관리하고 있다

한국과 일본 영토(육지) 사이의 해협을 한일해협으로 사용해야 하며 지도상으로 양국 주변 바다를 동서남북으로 동해, 서해, 남해, 북해로 사용해야 합니다[동한국해(서일본해), 남한국해(남일본해, 동중국해) 등]

그리고 도서(큰 섬) 주변에서는 도서 명침 해협으로 사용해야 합니다[예, 제주도 해협(바다), 대마도 해협(바다), 울릉도 해협(바다) 등]

일본 남쪽 바다는 동해(東海, 东海)가 아닙니다 중국은 동해이지만 일본은 남해입니다

그리고 일본정부는 조선해(朝鮮海)보다는 한국해(韓國海)로 사용해야 합니다 대한민국은 기미 3.1운동으로 건립(建立)한 대한민국 임시정부 법통을 계승한 정부입니다

'Guide Ear&Bird's Eye22 > 북한[PRK]' 카테고리의 다른 글

| 미 인권단체들 “북한, 새로운 암흑의 시대” (0) | 2022.06.04 |

|---|---|

| WHO “북한 코로나 검사 역량과 병원들에 과부하 가능성” (0) | 2022.06.04 |

| 북한 코로나 "1개월내 전체 확산 가능성" (0) | 2022.05.29 |

| 북 ‘우왕좌왕’ 코로나 대응은 부실한 의료체계 탓 (0) | 2022.05.29 |

| 朝鮮総連の全体大会が開幕 「祖国の繁栄と統一に寄与」方針を提示 (0) | 2022.05.28 |