Asia-Pacific Region Intelligence Center

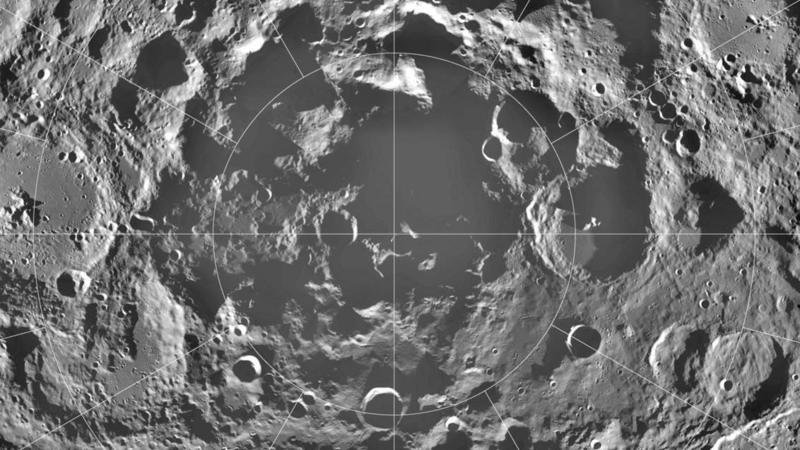

미국 vs 중국 vs 인도… 달 표면에 발을 디딜 다음 국가는 어디? 본문

미국 vs 중국 vs 인도… 달 표면에 발을 디딜 다음 국가는 어디?

CIA Bear 허관(許灌) 2024. 5. 14. 10:01

1969년, 아폴로 11호에 탑승한 우주비행사 닐 암스트롱과 버즈 올드린은 달 표면에 발을 디뎠다. 이후로도 ‘아폴로’ 계획이 이어지며 1972년 12월 미국이 달 탐사를 중단할 때까지 미국인 남성 10여 명이 달 위를 걸었다.

그리고 달에 아무도 가지 않은 채 반세기 이상이 지난 지금, 또 한 번 달 착륙에 관한 관심이 높아지고 있다.

현재 미국은 유색인종, 여성 등을 포함한 우주비행사를 다시 달에 보낼 계획을 추진 중이다. 중국과 인도 또한 달을 향한 새로운 임무를 추진 중이다.

그렇다면 왜 다시 한번 유인 달 탐사가 관심을 받는 이유는 무엇이며 지난 1960년대 우주 탐사 임무와는 어떻게 다를까.

지정학적 요인

과거 미국의 유인 우주 착륙 미션은 비행은 1961년 구소련이 유리 가가린을 인류 최초로 우주로 내보낸 것에 대한 맞대응이었다.

그렇게 이뤄진 미국의 유인 달 착륙은 전 세계의 상상력을 사로잡은 엄청난 성과이자 강력한 정치적 선언이었다.

‘이코노미스트’지의 수석 에디터이자 ‘달, 미래를 위한 역사’의 저자인 올리버 모턴은 “‘우리는 지구인을 달로 데려가겠다’는 말보다 더 멋진 일이 있겠냐”고 말했다.

그렇다면 다음번에 달 표면을 걸을 사람은 누구일까. 이러한 프로젝트의 원동력으로는 지정학적 요인, 달 자원을 활용하고자 하는 열망 등을 꼽을 수 있다. 심지어 관련 민간 기업들도 뛰어든 가운데 이들 국가와 기업은 제각기 다른 아젠다를 품고 있다.

지금껏 러시아, 중국, 인도, 일본, 유럽연합(EU)이 현재까지 달 표면에 무인 탐사선이나 탐사로봇 등을 연착륙시키는 데 성공하긴 했지만, 사람을 보내진 못했다.

이제 유인 달 착륙은 미국과 중국 간 경쟁이 됐다.

과학 전문 웹사이트 ‘아르스 테크니카’에서 우주 부문을 담당하는 에릭 버거 수석 에디터는 “(유인 달 착륙 경쟁은) 지정학적 요소에 의해 이뤄지고 있다. 미국과 중국 모두 유인 달 탐사 계획을 발표했다. 양국 모두 국제 파트너를 영입 중이며, 향후 5~10년 안에 달에 발을 디디고자 한다”고 설명했다.

달 자원

인류의 달을 향한 최초의 임무는 연구가 아닌 그저 달에 닿는 것 그 자체가 목표였다.

이제는 단순히 달을 향해 날아가는 것을 넘어 달에 사람이 머물며 달이 주는 이점을 누릴 수 있는 기술의 개발이 핵심이다.

영국 노섬브리아대학에서 우주 법 및 정책을 연구하는 크리스토퍼 뉴먼 교수는 “인간은 지구의 생명체다 … 달, 화성 등을 식민지화하고 우주에 인공적으로 만든 정착촌을 세운다는 일부 사람들의 계획은 공상과학소설 속 이야기를 닮아 있다”고 설명했다.

그러면서 뉴먼 교수는 인류가 멸종 위기에서 벗어날 수 있도록 우주 식민지 건설을 꿈꾸는 이들도 있다고 덧붙였다.

중간 기착지

그리고 현재 미국이 추진 중인 달 탐사 계획의 목표는 달보다 훨씬 더 먼 곳을 바라보고 있다.

애리조나주립대 소속 선더버드 글로벌 경영대학원의 남라타 고스와미 교수는 “달의 일부를 지구로 가져오는 게 아닌, 달에 기지를 건설해 달을 화성으로 가는 여정에서의 중간 기착지로 삼겠다는 목표”라고 언급했다.

달에선 중력이 더 약하기에 그곳에서 로켓을 발사하면 지구에서 발사할 때보다 연료를 절약할 수 있기에 여러 국가가 달을 전략적 자산으로 보고 있다는 설명이다.

또한 달엔 거의 항상 햇빛에 노출되는 지역이 있기에 태양광 발전 측면에서 잠재력을 지닌다. 이렇게 생성된 에너지는 대형 지구 저궤도(LEO) 위성을 통해 마이크로파로 지구로 전송한다는 생각이다.

‘미 항공우주국(NASA)’에 따르면 ‘지구 저궤도(LEO)’란 지상에서부터 고도 약 2000km까지의 인공위성 궤도를 뜻한다.

앞서 인도가 보낸 무인 달 탐사선을 통해 달의 남극 근처에 유황, 알루미늄 등이 존재한다는 사실을 확인했다.

그리고 이젠 생명 유지에 필요한 또 다른 핵심 요소를 찾는 데 관심이 쏠리고 있다.

고스와미 교수는 “얼음으로 물을 통해 산소를 얻을 수 있기에 인간 정착촌을 유지하기 위해선 얼음을 찾는 게 필수적”이라고 설명했다.

과거엔 최초로 달 착륙에 성공하면서 1960년대 후반까지 별에 도달할 수 있다며 기대하는 이들도 있었다. 그러나 별 착륙은 당분간 실현되지 않을 전망이다.

버거 에디터는 “달은 지구 저궤도 너머 인류가 추진하는 실현가능한 목적지”라면서 “중력이 약하기에 비교적 쉽게 갈 수 있다. 꽤 가깝기도 하다. 3일이면 달에 갈 수 있다. 인간이 화성에 가는데 6~8개월이 걸린다. 그래서 달은 (화성으로 가는) 디딤돌”이라고 덧붙였다.

그러나 달에 가기 위해선 만만치 않은 기술적 난관을 극복해야 한다.

먼저 우주비행사들을 우주 방사능으로부터 안전하게 보호하고 이들을 우주로 보낼 강력한 로켓이 필요하다.

그다음 과제는 달 표면의 연착륙이며, 그 뒤엔 우주비행사들이 지구로 안전하게 돌아올 수 있도록 해야 한다. 기술적 문제가 발생해도 이들은 외부에서 그 어떠한 도움도 받을 수 없고, 심지어 임무를 중단해버릴 수도 없다.

그렇게 달 탐사를 마친 우주비행사가 탄 비행체는 초당 수 킬로미터의 엄청난 속도로 지구 대기권으로 재진입하게 된다.

버거 에디터에 따르면 이는 지구 저궤도에서 지구로 귀환할 때보다 달에서 귀환할 때 가속해야 하기 때문이라고 한다.

아울러 다수의 국가가 달 표면에 도착했을 시 이곳의 자원을 어떻게 해야 하는지도 중요한 질문이다.

1967년 체결된 ‘우주 조약’에 따라 그 어떠한 국가도 우주에서 주권을 주장할 순 없지만, 현실은 다를 수 있다.

고스와미 교수는 “달에 착륙해 자원을 채취할 수 있는 국가들이 선점 우위를 점할 수 있다는 점을 고려해야 한다”면서 “현재로서는 달의 자원 공유에 대한 법적 규제가 없다”고 지적했다.

신 우주 경쟁

한편 중국은 2030년대에 영구적인 달 기지를 건설할 계획을 내세우며, 기한을 지키고자 최선을 다하고 있다.

미국은 2028년까지 달 우주 정거장에 도킹할 수 있을 것으로 예상하나, 이미 타임라인을 지키지 못하고 있다.

사실 미국의 성공 여부는 억만장자 일론 머스크와 그의 우주 탐사 기업 ‘스페이스X’가 현재 개발 중인 발사체 ‘스타쉽’의 능력에 달려 있다.

한편 인도는 내년에 최초로 유인 우주 비행을 실현할 계획이다. 아울러 2035년까지 우주 정거장을 설치하고, 2040년엔 우주 비행사를 달에 보낸다는 설명이다.

고스와미 교수는 “중국의 우주 프로그램이 매우 흥미로운 건 바로 타임라인을 잘 지키고 있다는 것”이라면서 “개인적으로 중국이 우주 연구 활용 및 영구 기지 개발을 최종 목표로 21세기 들어 최초로 달에 착륙하는 국가가 될 것으로 본다”고 마무리했다.

달 탐사: 미국 vs 중국 vs 인도 …달 표면에 발을 디딜 다음 국가는? - BBC News 코리아

세계에서 가장 많은 인구를 자랑하는 3국인 인도, 중국, 미국이 모두 유인 달 탐사에 대한 야심을 드러내고 있다. 이들 국가가 우주 탐사에 수십억달러를 쏟아붓는 이유는 무엇이며, 이들이 바라

www.bbc.com

'핵.잠수함.미사일.전자 지능 뇌 자료 > 우주개발 자료' 카테고리의 다른 글

| 중국 우주탐사선 창어6호, 달 뒷면 암석 채취해 귀환 (0) | 2024.06.26 |

|---|---|

| 중국 달 탐사선, 세계 최초 달 뒷면 착륙 (0) | 2024.06.03 |

| 존 맥폴: 우주를 여는 임무를 수행하는 장애인 우주비행사 (0) | 2024.05.13 |

| 우주 시대를 준비하는 각국의 우주 경쟁 (0) | 2024.05.13 |

| "달 탐사선, 착륙 과정에서 옆으로 쓰러져" (0) | 2024.02.25 |